Come abbiamo già anticipato nell’articolo “La storia dello yoga“, la pratica che viviamo oggi sul nostro tappetino ha origini tantriche e ha visto la sua comparsa storica nel testo classico “Hatha Yoga Pradipika“, nel 1400 d.C., con una grande rivoluzione: la visione del corpo non come un ostacolo da superare ma, tutto il contrario, la via stessa dell’auto-realizzazione.

Con questo articolo voglio accompagnarvi più profondamente nella comprensione della visione del corpo secondo questa filosofia, vedendo la fisiologia del corpo da un punto di vista yogico, e quindi più energetico e spirituale, iniziando ad introdurre cosa sono le Nadi e i Chakra.

Ma prima facciamo un un passo indietro aprendoci ad una visione del corpo più ampia rispetto alla nostra tipica occidentale.

Il concetto di corpo

Secondo la filosofia tantrica, il corpo è lo strumento attraverso cui è possibile realizzare lo spirito, fine ultimo di questa antica filosofia.

Secondo la filosofia tantrica, il corpo è lo strumento attraverso cui è possibile realizzare lo spirito, fine ultimo di questa antica filosofia.

La parola sanscrita tantra è traducibile con il termine “ordito” o “trama” ed è composta dalla radice Tan = estendere, moltiplicare, e il suffisso Tra = strumento. Il significato del termine Tantra Yoga è dunque quello di strumenti (pratiche, rituali) per estendere la coscienza umana.

Per fare questo utilizza, tra altri strumenti, soprattutto mantra e yantra.

Nel tantrismo si usa dire “in verità, ogni corpo è l’universo“, detto che spiega la visione del corpo secondo questa antica filosofia, come una versione nel piccolo – o microcosmo – di ciò che esiste nell’universo – o macrocosmo.

Nel corpo ritroviamo dunque tutti gli elementi che esistono anche al di fuori di noi ed è proprio per questo che può essere il veicolo che ci conduce direttamente nella nostra massima espansione e realizzazione spirituale. Attraverso pratiche interiori, è possibile ritrovare il Divino che risiede dentro di me.

Secondo il pensiero tantrico l’universo manifesto, cioè che possiamo vedere e toccare, è considerato come l’espressione fisica e sensoriale dell’immanifesto, che c’è ma non si vede. Brahman, l’entità cosmica infinita, eterna, onnipotente, che è puro e divino amore, si manifesta in questo mondo nei suoi due principi Shiva e Shakti – che ricordano lo Ying e lo Yang taoisti.

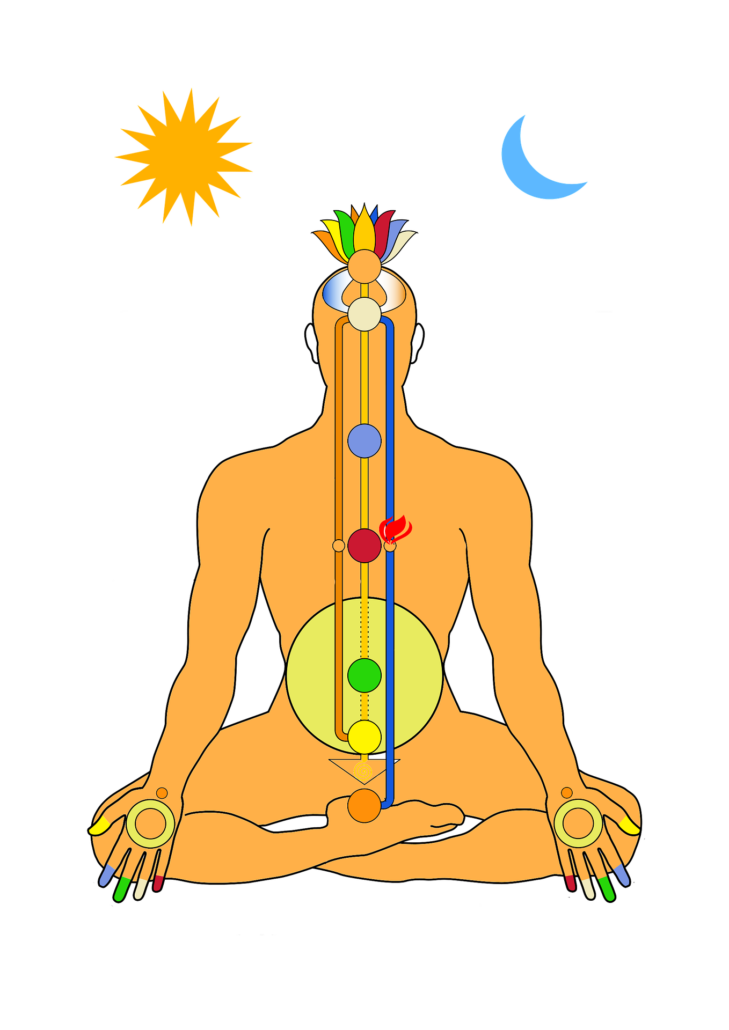

Shiva è il Principio Maschile della Coscienza Divina e risiede nel centro di Sahasrara Chakra, nella cima della testa.

Shakti, è il Principio Femminile, la Dea, vista come forza creatrice universale, volontà ed intenzione, e risiede nel centro di Muladhara Chakra, alla base della colonna vertebrale. Essa viene comunemente chiamata energia Kundalini.

Si dice che attualmente Kundalini giace dentro ognuno di noi addormentata, in attesa del suo risveglio, per poter risalire verso l’alto e ricongiungersi con il suo sposo, Shiva, raggiungendo così la realizzazione suprema in cui tutti gli opposti sono perfettamente ricongiunti e armonizzati in una completa unità.

Viene rappresentata come un serpente addormentato tre volte e mezzo su se stesso e per questo viene chiamata anche Bhujangini, potere del serpente. Le tre spire rappresentano i tre gunạ (tamas, rajas, sattva), o qualità attraverso cui Shakti si manifesta in questo mondo, la mezza spira rappresenta invece la trascendenza.

La vera rivoluzione che porta questa filosofia dunque è proprio la rivalutazione del corpo, che viene visto come lo strumento della liberazione e non più, come in altre filosofie antiche indiane e ascetiche, come un ostacolo alla realizzazione spirituale.

Per questa ragione obiettivo del tantrismo è anche quello di espandere le capacità latenti del corpo, in una costante ricerca dell’equilibrio e bilanciamento tra gli opposti, di cui l’universo stesso è composto.

La vera dottrina tantrica antica è giunta fino a noi per lo più oralmente, per trasmissione diretta da Maestro a discepolo, preservandone l’autenticità ma anche permettendogli di rimanere una pratica occulta e segreta per millenni, resistendo nella storia a tutte le invasioni e dominazioni.

Il rapporto tra Mestro e discepolo era fondamentale per lo sviluppo spirituale dell’adepto. Il tantrismo infatti non propone una strada uguale per tutti, ma anzi un cammino differente attraverso l’uso di diversi strumenti, tecniche ed iniziazioni a seconda del cammino individuale e del temperamento del discepolo.

Anche per questo i pochi testi scritti giunti fino a noi hanno spesso un linguaggio difficile da interpretare, portando oggi a diverse teorie e opinioni contrastanti a riguardo.

Ciò che conta, in realtà, è la presa di coscienza più amplia di quello che il tantrismo ci propone: una visione non-duale della realtà, dove Dio non viene più visto come qualcuno o qualcosa che sta al di fuori di noi, ma che al contrario esiste all’interno di noi, in attesa di venir risvegliato, scoperto e accolto, per tornare a lui nella fusione con il divino amore.

Inoltre tutti i testi esprimono con chiarezza il fatto che al corpo fisico di ognuno di noi corrisponde ad un livello più sottile un “corpo di luce” o corpo astrale. Secondo lo yoga, ciò che accade nel nostro corpo è in realtà la manifestazione materica di ciò che avviene nei corpi più sottili. Viceversa, le vibrazioni prodotte nei centri fisici hanno degli effetti nei centri astrali.

Stiamo parlando di un sistema che è per lo più formato, nel linguaggio yogico, da nadi e chakra. Quando parliamo di nadi ci riferiamo a dei canali sottili, fatti di materia astrale, che trasportano le correnti psichiche e praniche. I chakra invece rappresentano le centraline di distribuzione e controllo del flusso dell’energia nel corpo.

Le Nadi

Le nadi sono i canali astrali attraverso cui il prana circola nel nostro organismo, i meridiani del corpo secondo la medicina tradizionale cinese. Il termine sanscrito nadi viene dalla radice nad, che significa ‘movimento’. Nel corpo ci sono innumerevoli nadi che nei testi antichi diversi autori indicano con un numero che va da 72.000 a 350.000. Di queste solo tre sono considerate le più importanti e di cui si occupa principalmente lo yoga, perché regolano il funzionamento di tutte le altre, e sono Ida, Pingala e Sushumna. Ida e Pingala rappresentano le due polarità, negativa e positiva, mentre sushumna lo spirito, o la consapevolezza spirituale.

Di queste tre, solo Ida e Pingala sono normalmente attive, mentre Sushumna è ad uno stato potenziale di attivazione.

Tutte sorgono dal kanda, un punto a forma di uovo situato tra l’ano e la radice dell’organo di riproduzione.

Sushumna sale direttamente in cima alla testa attraverso la colonna vertebrale, nel midollo spinale. Secondo la visione tantrica è un tubo vuoto che contiene altri tre tubi concentrici, al cui interno si trova brahma, il canale ultrasottile della coscienza. L’attivazione di sushumna è lo scopo dello yoga, perché è un sistema di comunicazione tra le dimensioni inferiori e superiori della coscienza, permettendo all’energia kundalini di risalire attraverso i chakra.

Ida e Pingala scorrono rispettivamente a sinistra e a destra della colonna vertebrale come due sinusoidi che si incrociano salendo lungo la colonna dando origine ai chakra principali, o centri energetici.

Secondo alcuni queste tre nadi sono assimilabili al sistema nervoso volontario, al sistema nervoso simpatico e a quello parasimpatico.

Ida termina nella narice sinistra e può essere paragonata al sistema nervoso parasimpatico e all’attività dell’emisfero destro dell’encefalo, che controlla il lato sinistro del corpo. E’ responsabile del rilassamento e della gestione quotidiana del corpo: digestione, produzione lacrimale, dilatazione dei bronchi, e altra normale amministrazione biologica di cui normalmente non ci rendiamo conto in modo consapevole, e senza la quale non potremmo vivere. Viene considerata il canale lunare, freddo e passivo, correlata all’attività mentale, emotiva e ricettiva, orientando l’attenzione verso l’interno. E’ nota anche come chandra nadi, o nadi della luna.

Pingala termina nella narice destra corrisponde al sistema nervoso simpatico e all’attività dell’emisfero sinistro del cervello, che controlla il lato destro del corpo. Fa accelerare il battito cardiaco, dilata I vasi sanguigni, accelera il ritmo della respirazione e aumenta l’efficienza degli organi sensoriali. Pingala è la nadi dell’attività, dell’estroversione e del maschile, ed è chiamata anche surya nadi, o nadi del sole.

Il termine stesso Hata Yoga indica la fusione di questi due principi, Ha (Sole, Pingala) e Tha (Luna, Ida).

In condizioni normali vi è sempre una predominanza dell’attività di una narice sull’altra e questo permette al sistema di controllare cervello, esperienze e coscienza.

Quando è predominante pingala c’è maggiore energia vitale, maggiore efficienza nel lavoro fisico, la mente è attiva e il corpo produce più calore.

Quando predomina ida, l’energia è più introversa, il corpo produce meno calore e si è più propensi ad attività di genere intellettuale.

L’alternanza tra queste due affluenze avviene di norma a ritmi di un’ora/un’ora e mezzo, con una certa prevalenza di pingala di giorno e di ida di notte.

Lo yoga mira ad una equalizzazione del flusso delle due narici, vale a dire un bilanciamento tra l’attivazione tra le due nadi Ida e Pingala. Quando entrambe le narici sono ugualmente attive e il flusso di Ida e Pingala è stato equalizzato infatti si attiva sushumna, il canale spirituale situato al centro del midollo spinale, obiettivo dello yogi.

I Chakra

La parola chakra letteralmente significa “ruota”, tradotto anche come “vortice” o “turbine”. I chakra sono infatti i punti nel nostro corpo astrale dove più nadi si incontrano. Questi centri si comportano come delle centraline di controllo dell’energia diffusa nell’intero organismo umano e ne regolano il flusso.

La parola chakra letteralmente significa “ruota”, tradotto anche come “vortice” o “turbine”. I chakra sono infatti i punti nel nostro corpo astrale dove più nadi si incontrano. Questi centri si comportano come delle centraline di controllo dell’energia diffusa nell’intero organismo umano e ne regolano il flusso.

Come anche per le nadi, dentro di noi esistono miriadi di chakra, ma nella pratica yogica ci si occupa solo dei sette principali, che si trovano lungo il canale della sushumna nadi, che come abbiamo già visto rappresenta la controparte sottile della spina dorsale, ed in alcune zone del cervello.

Ognuno viene simbolicamente rappresentato come un fiore di loto, i cui petali corrispondono alle nadi che lo attraversa. Finché l’energia kundalini giace addormentata in attesa del suo risveglio, i chakra con i loro petali sono rivolti in basso. Al momento del risveglio di shakti, i petali si rivolgono invece verso l’alto, seguendo l’ascesa dell’energia cosmica kundalini.

Il numero dei petali per ogni chakra cambia a seconda delle nadi che attraversano il chakra stesso, per un totale di 50. Su ognuno di essi risiede una delle 50 lettere dell’alfabeto sanscrito e la sua conseguente vibrazione e tendenza mentale collegata. Eccede da questa classificazione Sahsrara, il chakra della corona, chiamato per questo anche il loto dai mille petali. Sahsrara che non viene infatti considerato propriamente un chakra, rappresenta invece la nostra apertura a Brahman, il divino, nel momento del risveglio della nostra coscienza.

I chakra sono strettamente legati alla nostra parte psichica, comportandosi anche come centri di coscienza. Per questa ragione sono influenzati dal nostro mondo inconscio ed emozionale e la quantità di energia che circola attraverso questi centri dipenderà anche dal nostro stato psichico.

Rappresentano inoltre diversi livelli di consapevolezza, dal più istintivo al più intuitivo, rappresentando la via della spiritualità. Li si potrebbe dunque definire come i gradini di una scala ideale che conduce direttamente alla più elevata esperienza dello Spirito. I chakra più bassi si occupano della nostra coscienza più istintiva e primordiale, mentre risalendo un centro dopo l’altro, si trova una sempre maggiore consapevolezza, fino a giungere all’auto-coscienza.

I chakra principali e la sfera psichica a cui sono collegati sono:

- Muladhara – risiede nella regione del coccige. Questa è la dimensione legata al nostro istinto di sopravvivenza e quindi a tutto ciò che riguarda il nostro nutrimento, la nostra salute e il sentirci al sicuro. Rappresenta le nostre radici e il nostro diritto di esistere ed è per questo collegato all’elemento terra.

- Svadisthana – risiede all’altezza dell’osso sacro. Questa è la sfera del piacere ed è legata alla nostra capacità di connetterci con le nostre emozioni e con ciò che ci piace. La sfera sessuale è regolata da questo centro ed in generale tutta la nostra sfera emotiva. Rappresenta la nostra capacità di saper fluire con la vita e l’acqua è il suo elemento.

- Manipura – risiede nella regione lombare circa all’altezza dell’ombelico. E’ la sfera dell’auto-affermazione, qui nasce l’ego inteso come identità separata e con esso anche la nostra responsabilità personale. Rappresenta il nostro diritto di agire, la nostra forza di volontà e autostima. Il suo elemento è il fuoco ed è legato al potere personale.

- Anahata – risiede nella regione dorsale all’altezza del cuore. E’ la dimensione dell’amore e delle sfere affettive e relazionali, sia con noi stessi che di conseguenza con gli altri. Rappresenta la nostra identità sociale e la capacità e diritto di amare e di venir amati. Questa è la sfera dell’equilibrio e il punto di unione tra i chakra inferiori e quelli superiori più eterei e spirituali. Il suo elemento è l’aria.

- Visuddhi – risiede all’altezza della gola, dove iniziano le cervicali. E’ la sfera dell’auto-espressione, della creatività e della comunicazione. Questa è la prima dimensione più spirituale, il suo elemento è l’etere ed è legato alla nostra capacità di esprimere la nostra unicità e dare la nostra propria voce al mondo.

- Ajna – differenti tradizioni collocano ajna in luoghi diversi. Tutti sono d’accordo nell’affermare che kutashta, il terzo occhio o occhio spirituale che viene posto al centro tra le sopracciglia, è collegato col sesto chakra, pur essendo da questo distinto. Secondo alcuni, ajna risiede nel midollo allungato (bulbo alla sommità della spina dorsale che collega il cervello con il midollo spinale); secondo altri la sua sede è la cosiddetta grotta di Brahma: una cavità nel centro del cervello che presenta l’ipofisi nella parte anteriore e la ghiandola pineale nella parte posteriore. Da un punto di vista psichico, ajna rappresenta la dimensione in cui si diventa consapevoli di se stessi ed è quindi la sfera dell’auto-analisi e della riflessione su di sè. A questa sfera è legata l’intuizione, la percezione interiore e la chiaroveggeza.

- Sahasrara – risiede nella corona e rappresenta l’auto-conoscenza ultima, intesa come realizzazione dello spirito e fusione con la coscienza divina. Questa sfera rappresenta il nostro risveglio spirituale. Sahasrara non viene inteso come un chakra vero e proprio, perché considerato di natura superiore rispetto agli altri chakra sottostanti.

A questo elenco si dovrebbe aggiungere Bindu, anch’esso non considerato come un chakra vero e proprio, ma comunque un centro molto importante. Ha sua sede dove alcuni Indù con la testa rasata mantengono una ciocca di capelli, nella regione occipitale, dove l’attaccatura dei capelli forma una specie di vortice. Il bindu può essere individualizzato fissando l’attenzione nel kutastha e ritornando indietro e risalendo di 3-4 centimetri. Questo è un centro che è collegato sia col sesto chakra che col settimo, sahasrara, nei confronti del quale funge come da porta. Si dice che è qui che risiede il karma accumulato nelle vite precedenti.

Con lo yoga operiamo nello spazio compreso tra il primo chakra, muladhara, e il bindu, poi, come risultato di tale azione, l’energia e la consapevolezza si stabiliscono nel settimo chakra.

Un altro elemento della fisiologia sottile di cui bisogna tenere conto nel sistema di evoluzione dei chakra è costituito dai granthi, ovvero dei nodi che nella visione yogica ci impediscono di evolverci da uno stato di coscienza al successivo. I granthi si sciolgono solo quando si è pronti per passare allo stadio successivo di consapevolezza.

Il primo granthi, brahma, si trova nelle vicinanze di muladhara ed è collegato ad esso. Questo granthi è infatti il responsabile del nostro attaccamento ai piaceri materiali e la conseguente paura irrazionale di perdere ciò che possediamo. Rappresenta il nostro egoismo e gli si associa tamas, e di conseguenza anche l’inerzia e la pigrizia.

Visnu granthi, si trova invece nella zona di anahata e rappresenta i limiti prodotti dalle nostre emozioni e dai nostri sentimenti. E’ il responsabile del nostro attaccamento ad altre persone, e di conseguenza la dipendenza da esse. A visnu granthi si associa rajas, fonte di irrequietezza.

Il terzo granthi, rudra, si trova nella zona di ajna chakra e provoca l’attaccamento alle siddhi, i poteri spirituali, i fenomeni paranormali. Provoca anche l’attaccamento a noi stessi e alla nostra personalità, impedendoci di trascendere il dualismo e intuire la dimensione unitaria dell’universo.

Nei prossimi articoli dedicati alla fisiologia yogica andremo ancora più profondamente nella scoperta di ognuno di questi centri, vedendo insieme come operano ad ogni livello.

Studentessa e insegnante di yoga e meditazione, curiosa esploratrice e instancabile viaggiatrice.

Ma se ci mettiamo a fare delle ricerche per conto nostro ci troviamo presto a scontrarci con

Ma se ci mettiamo a fare delle ricerche per conto nostro ci troviamo presto a scontrarci con

L’hatha yoga, di origine tantrica, vede la sua comparsa storica nel testo classico “Hatha Yoga Pradipika“, nel 1400 d.C., con una grande rivoluzione: la visione del corpo non come un ostacolo da superare ma, tutto il contrario, la via stessa dell’auto-realizzazione.

L’hatha yoga, di origine tantrica, vede la sua comparsa storica nel testo classico “Hatha Yoga Pradipika“, nel 1400 d.C., con una grande rivoluzione: la visione del corpo non come un ostacolo da superare ma, tutto il contrario, la via stessa dell’auto-realizzazione.  T. Krishnamacharia è stato un grande studioso e filosofo, che ha studiato in Tibet in una grotta ai piedi del monte Kailash con il suo maestro Sri Bramachari per 7 anni, prima di tornare a Mysore dove fu chiamato a lavorare come maestro di yoga dal Maharaja Nalvadi Krishnaraja Wodeyar.

T. Krishnamacharia è stato un grande studioso e filosofo, che ha studiato in Tibet in una grotta ai piedi del monte Kailash con il suo maestro Sri Bramachari per 7 anni, prima di tornare a Mysore dove fu chiamato a lavorare come maestro di yoga dal Maharaja Nalvadi Krishnaraja Wodeyar. In ogni caso, che sia una, l’altra cosa o entrambe, Yoga è tutto ciò che ci sta guidando ad un livello superiore di coscienza e nella direzione dell’auto-realizzazione.

In ogni caso, che sia una, l’altra cosa o entrambe, Yoga è tutto ciò che ci sta guidando ad un livello superiore di coscienza e nella direzione dell’auto-realizzazione.